仕事の優先順位のつけ方がわからない・・・よく言われる「重要度と緊急度」もイマイチしっくりこない。

こんな悩みを解決します。

優先順位付けは仕事の基本中の基本。

だけど、あなたはいつも納得する仕事の優先順位付けができていますか?

いつも行き当たりばったりの仕事の仕方をしていたら、いつか仕事量が増えてきたときに太刀打ちできなくなりますよ。

今回は、大企業サラリーマン歴5年以上の私が独自に編み出した、仕事の優先順位付けの新基準をご紹介。実践すれば、優先順位付けがかなりしっくりきて、より多くの仕事を回せるようになるはずです。

一般的な仕事の優先順位のつけ方

優先順位付けの大事な2つの基準について話す前に、まずは一般的な仕事の優先順位のつけ方をおさらいします。

「早く2つの基準が知りたい!」という方はこちら。

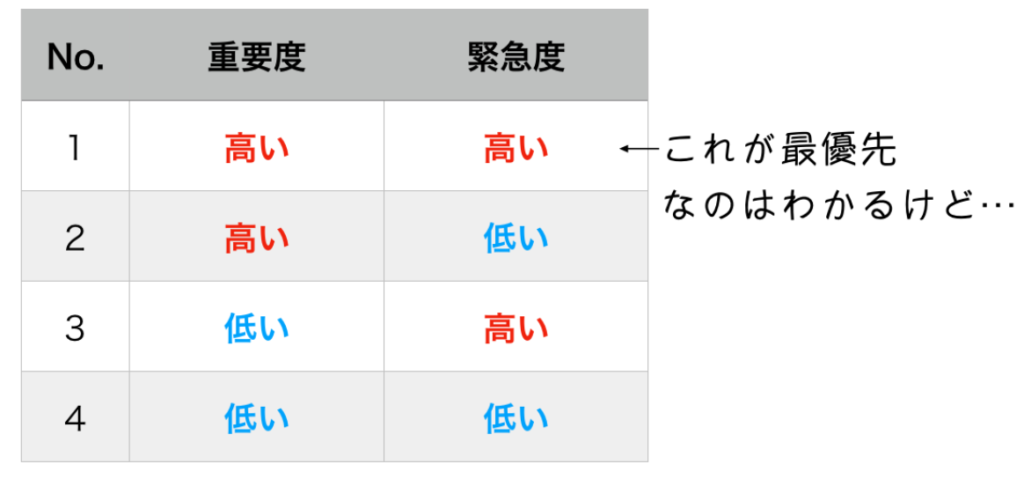

名著「7つの習慣」をはじめ、数々のビジネス書で謳われている、「仕事を重要度と緊急度の二つの軸に分けて評価せよ。」という優先順位の付け方。

会社の研修などでも必ず耳にするから、もう聞き飽きた、という人も多いでしょう。ただ、重要度・緊急度だけの優先順位の付け方だと、まだ曖昧さが残ってしまいます。

一般的に言われる、「重要度」と「緊急度」の二つ軸でつけた優先順位が下の表。

上から順に優先順位が高いとされています。

重要かつ緊急の仕事を最優先でやるのはまあわかるんですが、それ以外の3つがなんとも曖昧。 特に重要度の曖昧さが優先順位を曖昧にしてしまっているんだと思います。

人によって重要度の判断基準も違ってくるし、「そもそも仕事になっている以上全て重要だよなー」と思っていました。

以上のように、かつての私は優先順位のつけ方が曖昧な状態だったので、重要かつ緊急の仕事だけをやる自転車操業的な仕事の仕方になってしまっていました・・・

仕事の優先順位付けの新基準=「難易度」と「自分がやる必要性」

試行錯誤した結果、後述する2つの判断基準を加えることで、格段に仕事がスムーズに進むようになったんです。

その基準が次の通り。

仕事の優先順位付け 新基準

- 難易度

- 自分がやる必要性

それではそれぞれ詳しく解説していきます!

優先順位付けの新基準①「難易度」

まず仕事の優先順位付けの基準に加えるべきは「難易度」です。

「難易度」が”低い”ほど、優先順位を”高く”します。

次に難易度について詳しく解説します。

「難易度」の定義

難易度の評価方法を以下の通り定義します。

「ゴールが見えていて、あとはやるだけの状態になっているかどうか」

- あとはやるだけ状態:難易度低

- まだ道筋が見えていない:難易度高

上記の通り評価するということです。

これはつまり一言で言うと、「やるだけの状態なら何も考えずすぐにやって終わらせてしまえ!」ということですね。

難易度の低い仕事の例

「難易度」の低い仕事は、例えば以下のようなもの。

「難易度」の低い仕事の例

- 既知の情報の入力

- 返信内容がわかっているメールの返信

- PCソフトのインストール、更新

- 書く内容が全て頭に入っている場合の資料作成

以上のような仕事は、最優先でささっと終わらせてしまった方が良いですね。

難易度の低い仕事を放置すると、あとで”激ムズ仕事"となって襲いかかってくる!?

このような難易度の低い仕事を放置してしまうと厄介なのが、あとで"激ムズ仕事”となって襲いかかってくること。

例えば、上述した「難易度の低い仕事」の一つ、「既知の情報の入力」をお願いされた会社員の例を見てみます。

お願いされていた情報の入力。あれすぐ終わるし、いつでもできるからとりあえず後回しにしておくか。

〜数日後〜

おい!情報入力終わってないの君だけだぞ!今すぐ入力してくれ!

は、はい(・・・やばい、今別で急ぎの仕事抱えててそれどころじゃない、、、もっと早くやっておくんだった、、、)

〜数時間後〜

はあ、やっと入力に着手できる。・・・あれ、入力する情報が書いたメモがどこか行ってしまった。あれないと何入力すれば良いか思い出せないんだよなー、、、メモ探さないと、、、

こんな感じで、難易度の低い仕事を「すぐ終わるから」といって後回しにしてしまうと、

- いざやらなくてはいけないという状況で他の仕事が入っていて対応できなかったり

- 当時は内容を覚えていたけど時間が経って忘れてしまったり

してしまうものなのです。

内容を覚えていない場合、思い出す作業もしくは考え直す作業から始まるので、せっかくもともと難易度の低い仕事だったのが「難易度の高い仕事」に変身します。これがまさに放置により難易度の低い仕事が「激ムズ仕事」となった状態。

こうならないためにも、難易度の低い仕事は優先度を上げて片付けておきたいものです。

優先順位付けの新基準②:「自分がやる必要性」

優先順位付けの新基準2つ目は、「自分がやる必要性」です。以下に詳しく解説します。

「自分がやる必要性」の定義

文字通り、その仕事は「自分がやる必要があるのか?」を判断基準に加えます。

- 自分にしかできないこと

- 自分がやったほうが効率が良いこと

は自分がやるべき仕事です。上記以外の仕事は他の人に渡しても良い仕事です。

「誰でもできること」は他の人に渡すことで、「自分が本当にやらなくてはいけないこと」に集中できるようになります。

「本当に自分がやらなくてはいけないこと」は、自分しか知らない知識を必要とする仕事だったり、今後のことを考えた時に知っておかなくていけないプロセスが絡む仕事であったりします。

自分に与えられた時間は有限

「優先順位付けしたら、自分が全てしてこなさないといけない」 という風に考えていませんか? そんな考えは危険ですよ。

適切に優先順位付けしたからといって、全ての仕事を自分が終わらせることなんてできません。

仕事はチームで動かすもの。 組織でたくさん抱えている仕事の中で、各メンバーに合った仕事というものが必ず存在します。

- 「この仕事この人が得意」

- 「この仕事はこの人じゃないとできない」

という仕事があるはず。

そういった見極めをして、自分は自分がやるべき仕事だけに集中する状態を作ることが大事ということです。

重要度の低い仕事はそもそもやめることを検討せよ

ところで仕事の優先順位付けにおける「重要度の低い仕事」って、なんなんでしょうね。 上述の通り、時間は有限なんだから、重要じゃない仕事をやっている余裕なんてありません。

そう、重要度の低い仕事はなくすことを考えた方が良いのです。

- 形式だけの定例会議

- 何に使われるのか不明な報告書作成

上記のような仕事は「重要度の低い」仕事にあたるでしょう。

これらは慣習的に行われているだけで、それ自体なんの意味をもたらさないものが多いので、思い切って廃止するか、最低でも簡素化や頻度を減らすことを上司に提案しても良いかもしれません。

ただひとつ提案する時に注意したいのは、「重要度の高い仕事に集中したいから」やめたいと伝えること。 そうしないと、ただ面倒臭いからやめたいのか、と相手に取られて取り合ってもらえないかもしれません。

あくまで生産性向上のため、ということが伝われば、上司も前向きに考えてくれると思います。

「やらない」決断が最強の優先順位付けです。

まとめ:優先順位付けができなければタスク管理は始まらない!

今回は私が着想し、実践している仕事の優先順位付けの方法について語りました。

仕事の優先順位付けができて初めて、タスク管理がスタートします。

是非今回書いた方法で、より意味のある優先順位付けをして効率的に仕事をしていってください。

今回の記事の重要ポイントを簡単にまとめますね。

優先順位付けの新基準は、「難易度」と「自分がやる必要性」

- 「難易度」の低い仕事、つまり「やるだけ業務」は最優先でやってすぐ終わらせよう。

- 「自分がやる必要性」のある仕事だけに集中するために、「誰でもできる仕事」は他の人に渡すことを考えよう。

重要度「低」の仕事はそもそもやめることを検討せよ

「やらない」決断が最強の優先順位付け。重要度の低い仕事は思い切ってやめて、重要度の高い仕事に集中しよう。

以上です。

適切な仕事の優先順位付けができるようになったら、以下の「タスク管理」に関する記事もどうぞ!

あわせて読みたい