来週、社内報告で自分が担当するプロジェクトのプレゼンを上司に向けてしないしないといけない。上司が納得してくれる社内プレゼン資料の作り方を教えて!

こんな悩みを解決すべく、学生時代から数えて100を超えるプレゼン資料を作ってきた私が、伝わる社内報告のプレゼン資料の作り方を3ステップで完全解説します。

企業に勤めているなら絶対に経験するあろう、業務の「社内報告」

社内報告は、普段なかなか話せない会社の偉い人に、自分の頑張り・成果をアピールできる大チャンスです。

社内報告の内容次第で、上司からの評価が変わることも!

つまり社内報告はめちゃくちゃ大事ということ。でも、肝心のプレゼン資料の作り方に悩んでいる人は少なくないはずです。

そこで、今回は伝わる社内報告のプレゼン資料の作り方を3ステップで完全解説します!

本記事の内容を実践して見違えるようなプレゼン資料を作って、上司を唸らせちゃいましょう!

社内報告のプレゼン資料作り方3ステップ

プレゼン資料の作り方3ステップは次の通りです。

社内報告プレゼン資料作り方 3ステップ

- ストーリーを書き出す

- スライド資料を作成する

- プレゼンの練習をしながら微修正

それでは詳しく解説していきます。

ストーリーを書き出す

まず紙とペンを用意して、報告全体のストーリーを紙に書き出しましょう。

ストーリーの明確化が終われば、プレゼン資料作成の8割は終わったようなもの。

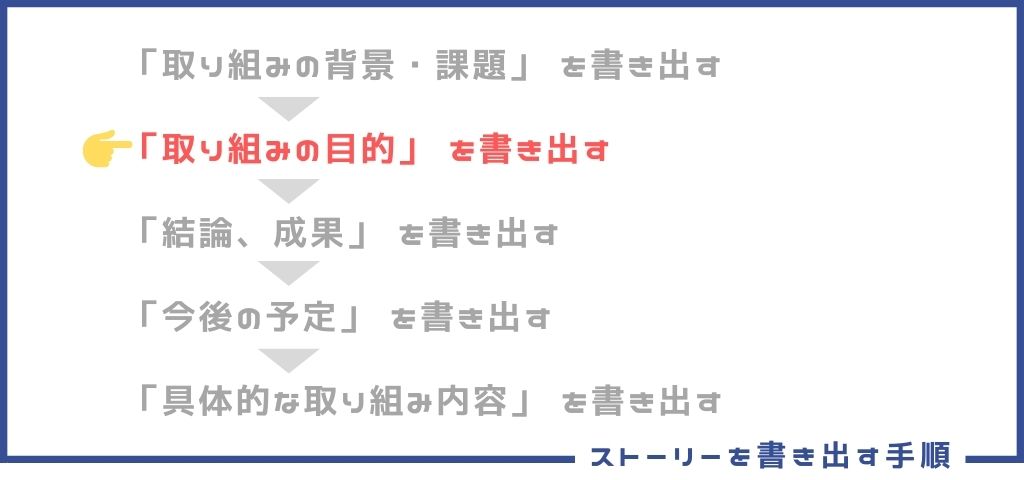

具体的には、次の5つを順番に書き出します。

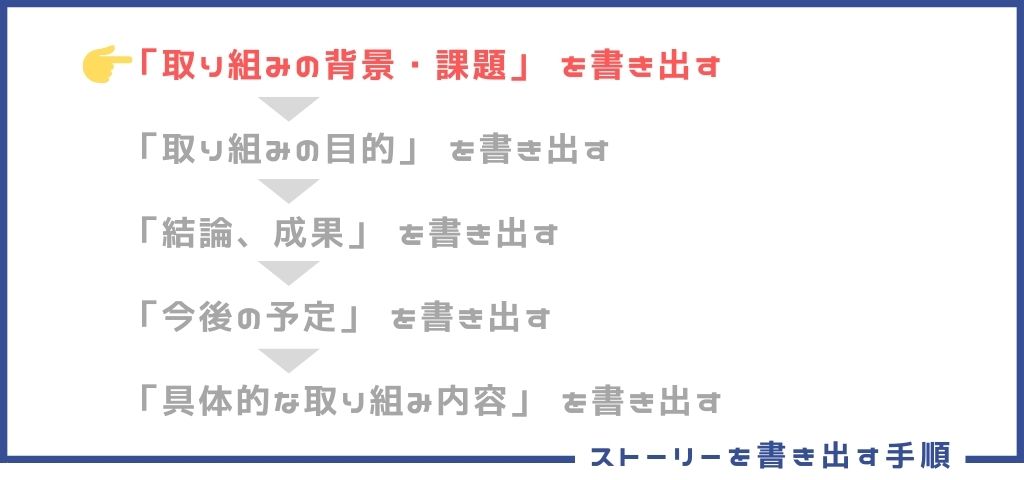

ストーリーを書き出す手順

- 取り組みの背景・課題

- 取り組みの目的

- 結論、成果

- 今後の予定

- 具体的な取り組み内容

以上を明確にしましょう。

あれ?肝心の「取り組み内容」は最後に考えるの?

良い所に気づきましたね。

「具体的な取り組み内容」を書き出すのは最後。

具体的な取り組み内容を最後に書く理由は、「頑張ったこと・伝えやすいこと」をベースにスライドの構成を考えてしまうのを防ぐためです。「頑張ったこと・伝えやすいこと」が先行したスライドはストーリーが破綻し、聞き手に伝わりづらいプレゼンになる可能性が高いのです。

それでは、報告全体のストーリーを明確にする手順を、以下に詳しく解説していきます。

「取り組みの背景、課題」を書き出す

まずは、取り組みの背景、課題を書き出しましょう。

具体的には以下を書き出していきます。

- 何が課題なのか

- なぜその取り組みが必要なのか

以上が明確に書き出せればOKです。

背景、課題はプレゼンの”掴み”にもなるので重要。しっかりと文章化しておきましょう。

取り組みの「目的」を書き出す

「背景、課題」が書けたら、次は取り組みの「目的」を書き出しましょう。

目的とはつまり

その取り組みで達成したいこと

ですね。これを明確化していきます。

目的の明確化は最も重要!プレゼン内容が全て「目的」に繋がっていないと、これまたストーリーが破綻するのでしっかり明確化しておきましょう。

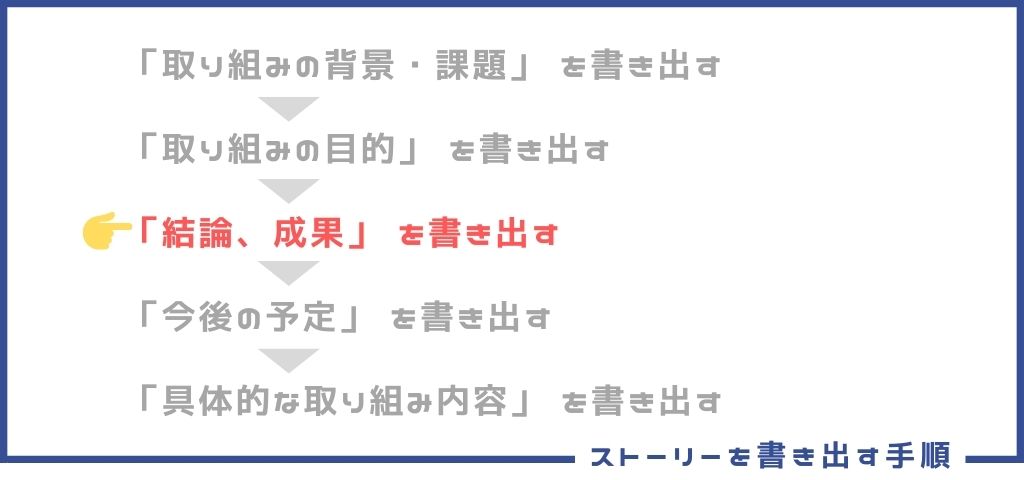

「結論、成果」を書き出す

次に、今回のプレゼンで最終的に伝えたい結論(成果)をここで明確にします。

ここで抑えておきたいのが、

結論と目的を対応させること。

例えば、取り組みの目的が

目的:製造原価を○○%削減する

なのに対して、結論が

結論:利益が△△%上昇した

だったらどうでしょうか。

一見問題無いように見えるものの、目的と結論が正確には一致していませんね。

目的が「製造原価の削減」であれば、結論も「製造原価の削減率」を示すに留めるべきです。

このように、目的と結論が一致していないとプレゼン全体がブレてしまうので注意です。

「目的」を書き出してから時間を空けて「結論」を考えようとすると、目的が頭から離れて、目的とずれた「自分の都合の良い結論」になりがちです。これを防ぐためにも、目的を明確にした直後に結論を明確にするのが重要なんですね。

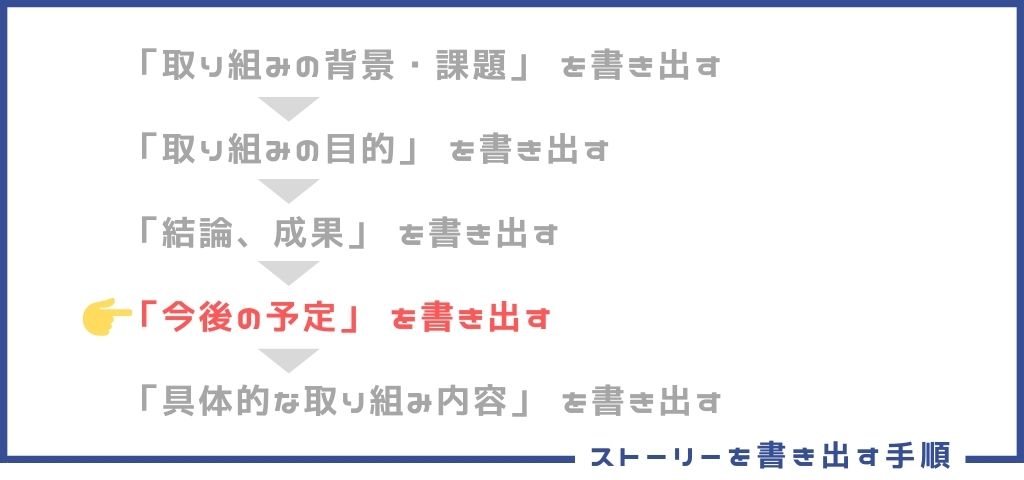

「今後の予定」を書き出す

次に今後の予定を明確にします。

今回の取り組みはこれで終わりなのか、それとも継続なのか。現時点で目的と結論を明確にし終わっているので、「終わりか継続か」はすぐに判断できますね。

単純に「目的達成」が結論であれば取り組み終了、していなければ継続ですね。

取り組みを継続する場合は、今後のスケジュールを示しておくと良いです。

ただし、目的を達成した場合でも、「今後何もやることはありません」ではちょっと味気ないですね。今回の取り組みを別の製品に横展開するなど、未来のことは何かしら言及しておくべきです。

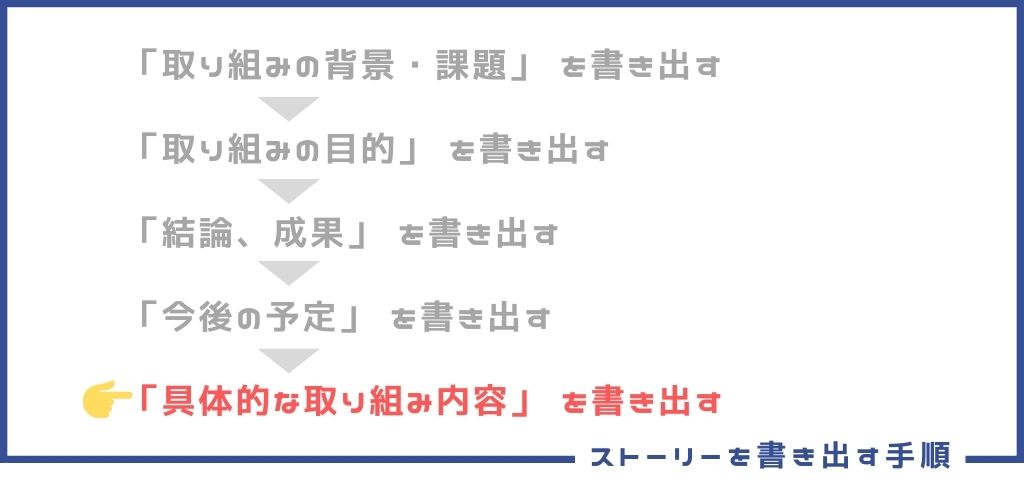

「具体的な取り組み内容」を書き出す

最後に具体的な取り組み内容を書き出していきます。

このとき意識しておくべきなのが、目的と結論を繋ぐように取り組み内容を書き出していくこと。

イメージは次の通り。

取り組みの目的があって(目的) ↓ だからこんな取り組みをして(具体的な取り組み内容) ↓ 結果こうなった(結論)

逆に目的と結論に関係ないことは書いてはいけません。

どんなに頑張ったことや言いたいことであっても、目的と結論に関係ないならグッと我慢です。

【PR】仕事のコミュ力を鍛える

- 「上司への説明が伝わらない・・・」

- 「会議で発言できない・・・」

- 「プレゼンでアガってしまう・・・」

こんな現状を改善するならオンラインビジネススクールの【コミュトレ】。

今よりもっと自分に自信を持って仕事ができるようになれるはずです。

\無料診断可能/

スライド資料を作成する

ステップ1でストーリーが明確になったので、やっとスライド資料を作り始めます。

スライド資料の構成は次が良いでしょう。

スライド資料の構成

- 取り組みの背景・課題(1~2ページ)

- 取り組みの目的(1ページ)

- 具体的な取り組み内容(5~6ページ)

- 結論(1ページ)

- 今後の予定(1ページ)

※()内は発表時間を10分とした時のページ数目安

ステップ1で書き出したストーリーをスライド資料に落とし込んでいきます。

プレゼン資料作成時は、次の4つのポイントに気をつけながら作りましょう。グッと伝わりやすくなりますよ。

伝わるプレゼン資料のポイント

- 1スライドに伝えたいことは1つ

- 文字は最小限で

- 文字色を使い過ぎない

- 存在意義のないページ

それぞれ詳しく解説していきます。

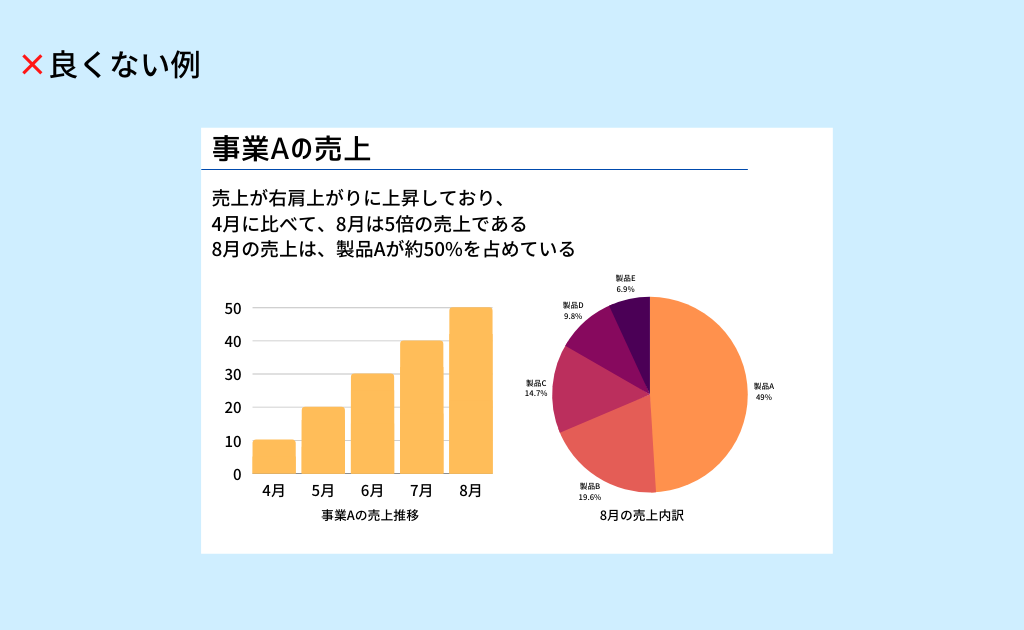

1スライドに伝えたいことは1つ

プレゼン資料を作るときにまず意識してほしいのは次です。

1つのページに伝えたい事は1つまで。

1つのページの情報量が多くなりすぎると、相手からするとよくわからないスライドになってしまいます。

次に「よくわからないスライド」の一例を示します。

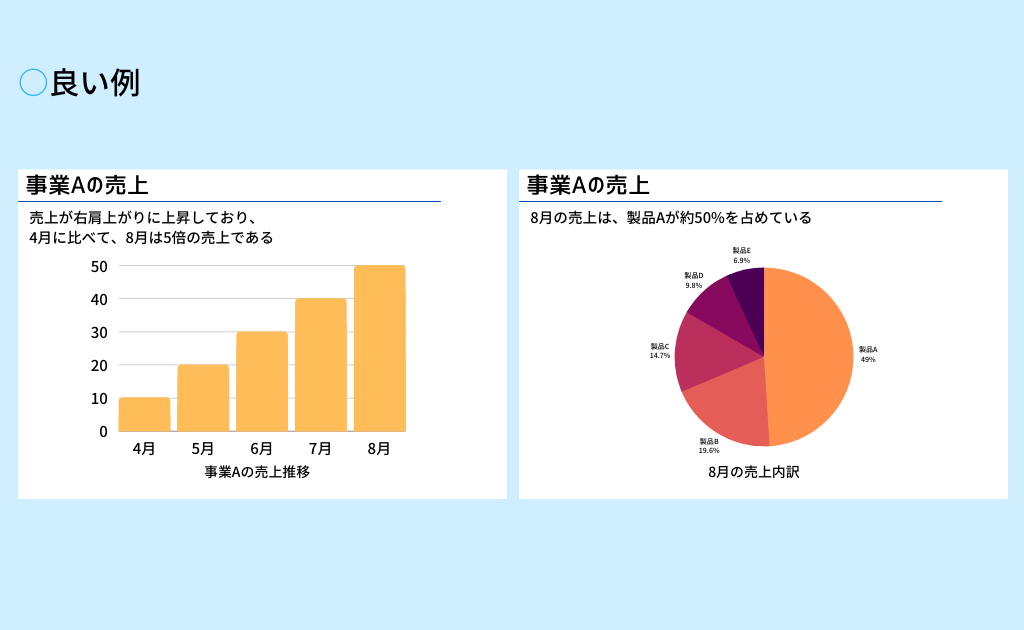

最低限、1ページに伝えたいことを一つ、これを厳守。

自分からすると「ちょっと物足りないかも?」と思うくらいの情報量が、聞き手にとっては丁度いいです。

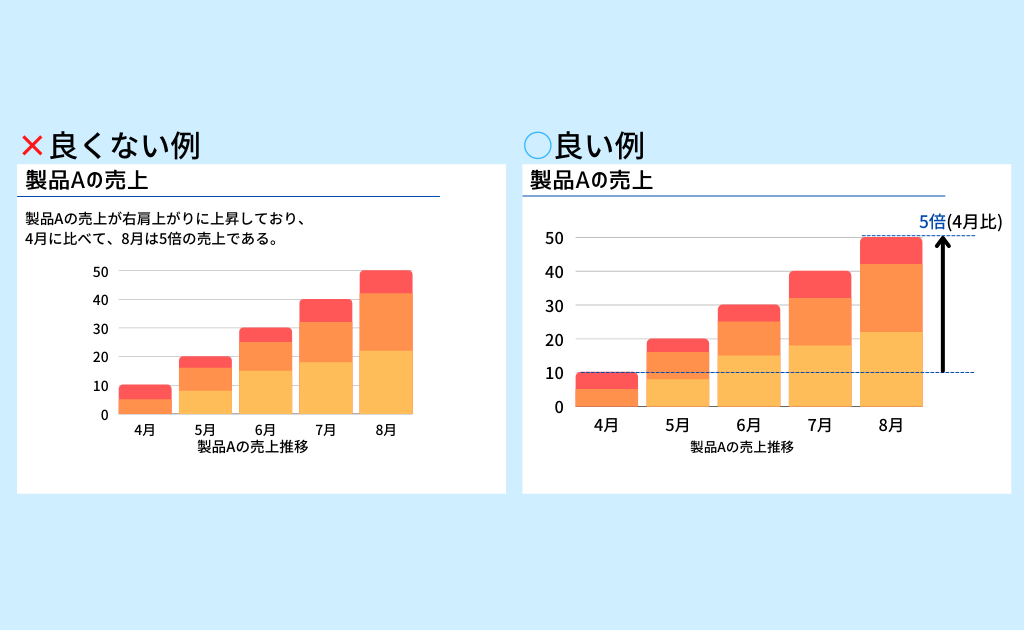

文字は最小限で

文章がダラダラ書いてあるプレゼン資料が非常に多いこと!

スライドに載せる文字は少なければ少ない程良いです。

目安として、スライドに載せる文章は一文13文字前後にしましょう。

スライド資料はパッと見の理解しやすさが非常に重要なんです。 「パッと」というと、感覚的には1秒くらい。

つまり、スライドに載せる文章は、人が1秒で読める文字数とされている、13文字以下にすべきということです。

伝えたいことを端的に!説明文は不要

説明文をダラダラ書いてしまっているスライドをたまに見かけますが、これは良くないですね。

なるべく図やグラフだけでパッと言いたいことが伝わるような作り方にすることを心がけるべきです。

図やグラフの説明文をダラダラ書かない。そのスライドで伝えたいことを一つバシッと書けば良いですよ。

具体例として、以下の2つのスライドを見比べてみてください。

どちらが「パッと」見て言いたいことが伝わるかは明らかですよね。

グラフをみて言いたいことが明らかなら、わざわざ文字を入れることすら必要ありません。

体言止めを心がけよう

文字数を少なくするために、スライドに入れる文は「体言止め」がオススメ。

これだけで大分文字数を減らすことができ、伝わりやすいスライドになります。

例

×「目的:製造原価を10%削減する」

○「目的:製造原価10%削減」

文字色を使い過ぎない

文字の色を使い過ぎるとごちゃごちゃして見にくいです。基本色を黒にして、その他装飾用の色2色くらいにしておきましょう。

装飾用の色でオススメなのは青と赤です。

それと、文字色を使うときは必ず色に意味を持たせること。青と赤を使う場合、それぞれ次のような意図を持たせます。

「文字色」の意味

青・・・肯定的な表現をする場合

赤・・・否定的な表現をする場合

そして、それ以外の文字色は使いません。

文字を強調したい時は「肯定の意味を含む」か、「否定の意味を含む」かのどちらかなので、この2色でだいたい十分です。

存在意義のないページを作らない

スライドを一通り作り終えたら、ページ1つ1つの存在意義を吟味します。

よく考えると「このページ、要らないかも?」と思うページはありませんか?

存在意義の判断基準は、「ストーリーに関係あるかどうか」です。

自分が頑張ったこと、知って欲しいことをスライドに盛り込みたくなる気持ちはすごくわかるんですが、それゆえ前後のページとの繋がりが薄く、伝わりにくくなりがちなので注意。

ページの存在意義を吟味して、過不足ないスライドに仕上げていきましょう。

発表練習しながら微修正

ステップ2で一通りスライド資料ができたら、最後に発表練習をしてみます。

まだスライドを作ったばかりだから、もうちょっと完成度を高めてから発表練習したいな。

その気持ちはわかりますが、スライドの完成度は実際に声に出して発表練習してみないとわかりません。

発表練習してみると、こんなことを思うはず。

「あれ、このページ話しづらいな。」

そう思ったらチャンス。話しづらいページは即修正します。

自分でも話しづらいページを、聞き手が理解できるはずがありません。

話しづらくなる原因はだいたい次の通り。

話しづらくなる原因

- 言い回し、表現が適切でない

- 全体のストーリーに関係ない

1の場合は適切な表現を考えて修正しましょう。

2の場合はそのページ自体削除してしまっても問題ないかもしれません。

まとめ

今回は社内報告のプレゼン資料を作るコツを3ステップで解説しました。

今回紹介した3ステップでスライド資料を作っていけば、内容の伝わりやすさで言えば社内の上位1割以上には食い込めるでしょう。

あとは本番でいかに緊張せずにありのままの自分を出せるか。

「本番になるとどうしても緊張しちゃって、普段の自分が出せない」

という人には、プレゼンも含めたあらゆる「仕事のコミュニケーション能力」を鍛えるオンラインのビジネススクールがあるので、無料カウンセリングに参加してみはいかがでしょうか。

社会人のスキルアップ!ビジネススキル・スキルスクール【コミュトレ】

今回は以上です。